私たちは普段、視覚に頼って情報を認識していますが、ときには実際の形や色、動きとは異なるものを見てしまうことがあります。

こうした現象は「錯覚(さっかく)」と呼ばれ、視覚だけでなく脳の処理の仕組みが関係しています。

この記事では、なぜ目の錯覚が起こるのか、そのメカニズムや種類、さらには身近な例や応用まで、詳しく解説していきます。

視覚にまつわる不思議な体験の裏にある科学を一緒に探ってみましょう。

錯覚とは? 脳と目が生む不思議な感覚

「錯覚」とは、目から入った情報が脳で処理される過程で、実際とは異なるイメージとして認識される現象です。

決して視力が悪いという意味ではなく、脳の情報処理能力の結果とも言えます。

視覚情報はどう処理される?

私たちが見ている世界は、網膜に映った光の情報が電気信号に変換され、視神経を通って脳に届き、そこで意味づけされることで「見えている」と感じています。

この情報処理の過程に、脳の経験や期待が加わることで錯覚が起きるのです。

錯覚の分類と視覚との関係

錯覚には視覚、聴覚、触覚などいくつかの種類がありますが、もっとも身近で顕著なのが視覚に関する錯覚です。

視覚錯覚は、日常生活の中で誰でも経験しやすい現象としてよく知られています。

視覚錯覚の主な種類とその特性

錯覚と一口に言っても、形や色、動きなど、錯覚の対象によって異なるタイプが存在します。

ここでは代表的な視覚錯覚の種類を紹介します。

幾何学的錯覚(形の錯覚)

図形の形や長さ、角度などが、実際のものと異なって見える錯覚です。

たとえば、矢印の向きによって同じ長さの線が長く見えたり短く見えたりする「ミュラー・リヤー錯視」や、線路の遠近感によって長さが違って見える「ポンゾ錯視」などがあります。

色や明るさに関する錯覚

同じ色でも背景や周囲の色との関係によって違って見える錯覚もあります。

よく知られている「チェッカーシャドウ錯視」では、同じ色のマスが異なる色に見えてしまう現象が話題になりました。

静止画が動いて見える錯覚

静止画であるにもかかわらず、画像が回転したり、波打っているように見える錯覚もあります。

「蛇の錯視」や「ロータリー錯視」などは、脳が視線の動きや背景のコントラストに反応して錯覚を生み出しています。

対象の位置や方向がずれて見える錯覚

「ズレていないのに傾いて見える」「まっすぐな線が曲がって見える」など、形状の位置認識にズレが生じる錯覚もあります。

これは脳の奥行き判断や空間把握の働きが影響しています。

錯覚が生まれる科学的な要因とは

錯覚は目の錯覚というより、脳の「情報処理の工夫」から生まれる副産物ともいえるものです。

では、脳はなぜこうした誤解を生むのでしょうか。

予測処理と脳の省エネ思考

脳は視覚情報を処理する際に、すべてを一から分析するのではなく、過去の経験や記憶、パターンに基づいて「こう見えるだろう」と予測します。

この予測がズレた場合に錯覚が生じるのです。

視野の構造と補完機能

視界の中心にある「中心視」では細かく物を見ますが、周辺部の「周辺視」では大まかにしか捉えることができません。

そのため、脳が周辺視の情報を補完しようとして錯覚を引き起こすことがあります。

光と影が作る視覚的トリック

私たちは普段から太陽の光や人工の照明の下で暮らしており、影や明るさから物の形状や距離を推測する習慣が身についています。

この習慣が特定の条件下で誤作動を起こすことで、錯覚が発生するのです。

錯覚は脳の高度な処理の証明でもある

錯覚が起きると、「間違った見え方」として扱われがちですが、これはむしろ脳が効率的に世界を処理している証拠でもあります。

認知をスムーズに行うためのしくみ

脳は一瞬で膨大な情報を処理する必要があります。

そのため、すでに知っている情報や一般的なパターンをもとに補完することで、迅速な判断を可能にしています。

この仕組みがなければ、私たちは毎秒ごとに混乱してしまうでしょう。

アートや広告に応用される錯覚

錯覚の原理は芸術や視覚デザイン、広告の演出などにも活用されています。

たとえば、だまし絵やトリックアート、美術館の展示物などは、錯視効果を使って見る人の興味を引きつけています。

教育や医療分野への活用

錯視のメカニズムを使った教材は、子どもの認知発達や注意力の向上にも役立っています。

また、認知機能を調べる心理テストとしても、錯覚は医療現場で取り入れられています。

そして、視覚を操作する技術の一例として、光を反射する酸化チタンの応用の注目されています。

実際に体験できる有名な錯覚例

実際に体験してみると、錯覚の不思議さがより実感できます。

ここではよく知られている視覚錯覚をいくつか紹介します。

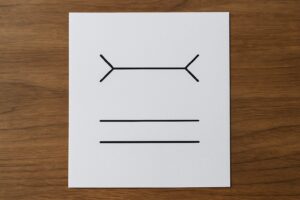

ミュラー・リヤー錯視

線の両端に矢羽根が付いた図形で、矢印の向きによって線の長さが異なって見えるという有名な錯視です。

ルビンの壺

中央にある壺のような形が、見方によっては2人の横顔に見える図形です。

背景と図形のどちらを意識するかで、見えるものが変化します。

エイムズの部屋

人の大きさが変わって見える部屋の構造を利用した錯視です。

遠近感の誤認を利用した演出で、テレビ番組などでもよく紹介されます。

カフェウォール錯視

格子状の模様によって、本来は平行な線が曲がって見える現象です。

幾何学的な配置の工夫が視覚を惑わせます。

まとめ

目の錯覚は、視覚そのものの不具合ではなく、私たちの脳が「いかに高度な情報処理を行っているか」の証明です。

錯覚に関する知識を深めることで、自分の感覚がどのように働いているのかを理解し、情報に対する受け取り方も見直すきっかけになります。

日常の中に潜む不思議な見え方を楽しみながら、脳と目の働きに意識を向けてみてはいかがでしょうか。